Le choix de « l’Obs »

♥♥♥ « L’Avenir », par Mia Hansen-Løve. Comédie dramatique française, avec Isabelle Huppert, André Marcon, Édith Scob, Roman Kolinka (1h41).

De Michel Simon et Jean Gabin à Gérard Depardieu, l’influence de certains acteurs sur les films a dépassé parfois celle des auteurs. Aujourd’hui il y a Isabelle Huppert. Il ne s’agit pas de négliger ce que « l’Avenir » doit à Mia Hansen-Løve, qui est considérable, mais enfin, de la première à la dernière image, le film, c’est Isabelle Huppert. Au point qu’on ne saurait dire qui, du personnage ou de la comédienne, habite l’autre. L’intelligence de la jeune réalisatrice est d’avoir rendu possible cette confusion, cette alchimie.

De Michel Simon et Jean Gabin à Gérard Depardieu, l’influence de certains acteurs sur les films a dépassé parfois celle des auteurs. Aujourd’hui il y a Isabelle Huppert. Il ne s’agit pas de négliger ce que « l’Avenir » doit à Mia Hansen-Løve, qui est considérable, mais enfin, de la première à la dernière image, le film, c’est Isabelle Huppert. Au point qu’on ne saurait dire qui, du personnage ou de la comédienne, habite l’autre. L’intelligence de la jeune réalisatrice est d’avoir rendu possible cette confusion, cette alchimie.

Voici donc qu’à pas pressés s’avance Nathalie, professeur de philo, directrice de collection, chez qui les idées importent plus que les sentiments. Le jour où son mari depuis 25 ans (André Marcon), philosophe lui aussi, lui annonce qu’il la quitte pour une autre, elle aperçoit mal le bouleversement à venir. Car elle affirme voir dans l’accomplissement de sa vie intellectuelle une raison suffisante à son bonheur. Nous sommes entre gens intelligents : hors de question de se déchirer. Certains s’affrontent sur le partage des tableaux ou des maisons, ici c’est une édition complète des œuvres de Levinas dont Nathalie déplore d’être privée.

Il lui reste à découvrir ce qu’elle fera de cette liberté nouvelle. Ses enfants sont grands, désormais. Lui reste une mère fantasque, à l’humour ravageur, mais en fin de parcours, qui offre à Edith Scob de livrer une composition éblouissante. Il y a bien cet étudiant brillant (Roman Kolinka), dont le spectateur peut imaginer un temps que son entente avec Nathalie tournera à l’aventure amoureuse, mais non, le temps passe, certains jours si vite, parfois trop lentement, et vient le soir où, pour sécher les larmes qui lui sont venues sans qu’elle sache pourquoi ni comment, Nathalie ne trouve que la fourrure de ce chat qui jusqu’alors l’encombrait.

Le film épouse le rythme de Nathalie, il marche au pas d’Isabelle Huppert, porté par les musiques choisies par Mia Hansen-Løve, de Donovan à César Franck. Tout est affaire de culture, de transmission, de générations, de maîtres et d’élèves, d’émotions, de sentiments, de ceux surtout que l’on se cache à soi-même et qui, si profondément enfouis qu’ils soient, finissent par surgir. Et si, à l’écran, l’actrice semble en être surprise, c’est parce qu’à aucun moment elle ne paraît jouer.

Les autres sorties

♥♥ « Truth », par James Vanderbilt. Drame américain, avec Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid (2h05).

Deux mois après « Spotlight », « Truth » retrace l’affaire Bush-Guard et le marasme dans lequel a plongé la journaliste Mary Mapes (Cate Blanchett), fidèle collaboratrice du présentateur vedette Dan Rather (Robert Redford, dans un rôle de ténor du métier qui lui va bien). En septembre 2004, elle a sorti en effet dans l’émission « 60 Minutes II » de CBS News le scoop autour des passe-droits dont George W. Bush aurait bénéficié pour déserter ses obligations militaires et ne pas aller au Vietnam. Mapes s’est alors retrouvée la cible du tout-puissant lobby républicain, qui a discrédité son enquête auprès de l’opinion publique et ruiné sa carrière.

Deux mois après « Spotlight », « Truth » retrace l’affaire Bush-Guard et le marasme dans lequel a plongé la journaliste Mary Mapes (Cate Blanchett), fidèle collaboratrice du présentateur vedette Dan Rather (Robert Redford, dans un rôle de ténor du métier qui lui va bien). En septembre 2004, elle a sorti en effet dans l’émission « 60 Minutes II » de CBS News le scoop autour des passe-droits dont George W. Bush aurait bénéficié pour déserter ses obligations militaires et ne pas aller au Vietnam. Mapes s’est alors retrouvée la cible du tout-puissant lobby républicain, qui a discrédité son enquête auprès de l’opinion publique et ruiné sa carrière.

« Spotlight » était un film sobre et mesuré sur un journalisme triomphant. « Truth » sort tambours et trompettes pour mettre en scène un échec du journalisme. Les ralentis grotesques et les flonflons patriotiques mis à part, c’est du cinoche solide, comme ses acteurs, qui raconte avec une efficacité hollywoodienne les limites de la liberté de la presse face au pouvoir politique et financier, la crise de l’information en butte aux diktats de l’audimat et les prémices de l’ère médiatique actuelle sous l’influence délirante du web et des rumeurs qui s’y propagent.

♥♥ « Visite ou Mémoires et confessions », par Manoel de Oliveira. Documentaire portugais (1h08).

Un an après sa mort, à l’âge de 106 ans, Manoel de Oliveira parle encore. Face caméra et dans un film en 35 mm qu’il souhaite posthume. Lorsqu’il décide de se confier, en 1982, le cinéaste portugais a 73 ans, une sveltesse d’homme jeune et des ennuis financiers, lesquels l’obligent à vendre sa maison de Porto. Il l’avait fait construire en 1940. Pour cette cérémonie des adieux, il l’explore, pièce après pièce, en même temps qu’il revisite, photo après photo, l’histoire de sa famille et celle de son usine de textile.

Un an après sa mort, à l’âge de 106 ans, Manoel de Oliveira parle encore. Face caméra et dans un film en 35 mm qu’il souhaite posthume. Lorsqu’il décide de se confier, en 1982, le cinéaste portugais a 73 ans, une sveltesse d’homme jeune et des ennuis financiers, lesquels l’obligent à vendre sa maison de Porto. Il l’avait fait construire en 1940. Pour cette cérémonie des adieux, il l’explore, pièce après pièce, en même temps qu’il revisite, photo après photo, l’histoire de sa famille et celle de son usine de textile.

A ce moment charnière de sa vie de créateur – une vingtaine de films, dont « la Divine Comédie », « Val Abraham », « le Couvent » ou « le Principe de l’incertitude », sont devant lui –, Oliveira, tel un cadreur, fait le point. Sur lui-même, sur ses idées fixes (la mort, la sainteté, la virginité, le couple), tandis que sa femme, Maria Isabel, à qui le film est dédié, cueille des fleurs au jardin dans une lumière de passé simple.

Ce monologue solennel et d’outre-tombe est un document précieux pour les fans d’Oliveira. Les autres peineront à entrer dans cette maison où les morts parlent aux vivants et où le parquet craque. Il n’est pas toujours le seul.

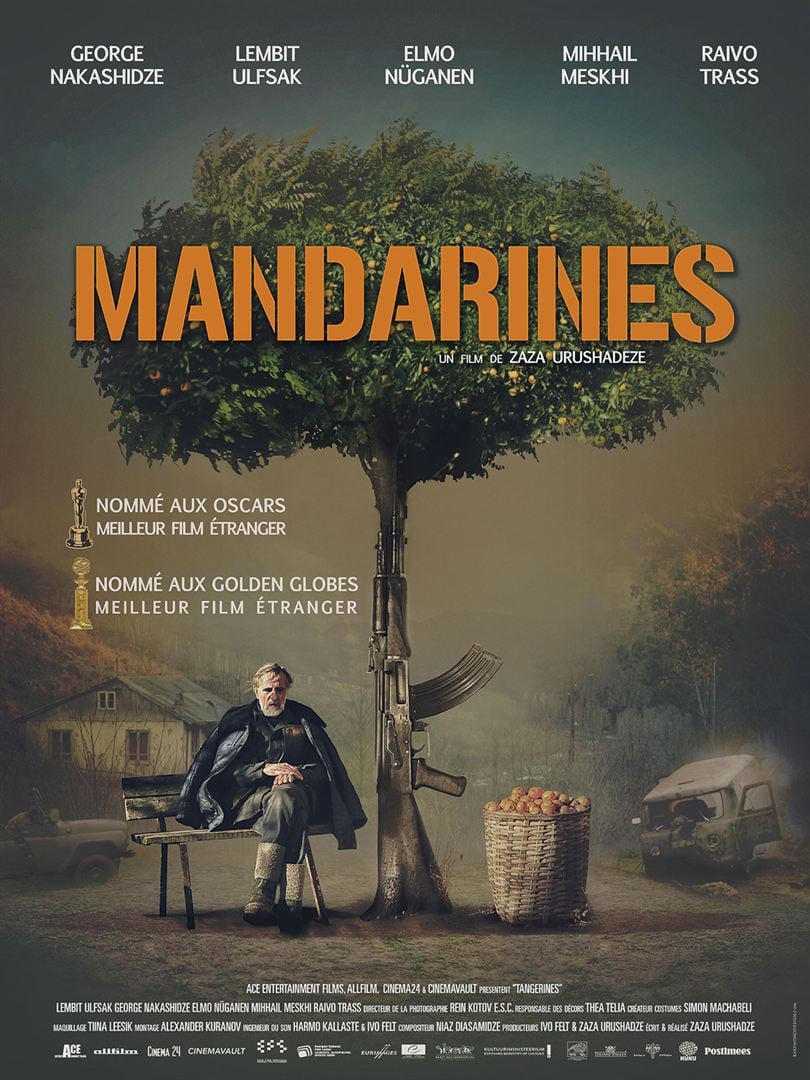

♥♥ « Mandarines », par Zaza Urushadze. Drame estonien, avec Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen (1h27).

Bienvenue en Abkhazie, au nord-ouest de la Géorgie. Un petit coin de paradis rongé par les conflits interethniques consécutifs à l’éclatement de l’URSS.

Bienvenue en Abkhazie, au nord-ouest de la Géorgie. Un petit coin de paradis rongé par les conflits interethniques consécutifs à l’éclatement de l’URSS.

Nous sommes en 1992 chez deux villageois perdus en pleine nature. Il y a Ivo (Lembit Ulfsak, photo), un vieil Estonien au visage de dieu grec, dont la famille a fui le pays, et son voisin Markus, cultivateur de mandarines. Deux hommes attachés à leurs terres qui n’aspirent qu’à vivre en paix jusqu’à ce qu’une fusillade entre groupes armés survienne près de chez eux, laissant deux survivants, un mercenaire tchétchène et un soldat géorgien, qu’Ivo décide d’héberger et de soigner sous son toit. La cohabitation est-elle possible ?

Nommé pour le dernier oscar du meilleur film étranger, « Mandarines », fable humaniste sur la bêtise des hommes dans des paysages d’une beauté biblique, s’épluche doucement, mais laisse un goût tenace.

♥ « Eva ne dort pas », par Pablo Agüero. Documentaire argentin, avec Gael García Bernal, Denis Lavant, Daniel Fanego, Imanol Arias, Sofia Brito (1h25).

Qu’est-il advenu de la dépouille d’Eva Perón entre 1955 et 1974, entre le coup d’Etat militaire qui renversa son mari et le retour de son cercueil en Argentine ? Réponse entre trois mouvements. A la mort de l’icône, en 1952, à l’âge de 33 ans, son corps dûment embaumé est exposé. En 1956, quand un colonel (Denis Lavant), chargé de convoyer le cercueil dans le plus grand secret, affronte le soldat qui l’accompagne, comme si, même morte, Eva continuait d’attiser les passions. Et en 1969, lorsque des révolutionnaires se réclamant de Perón enlèvent le général Aramburu, un des auteurs du coup d’Etat de 1955, pour qu’il révèle l’emplacement de la dépouille.

Qu’est-il advenu de la dépouille d’Eva Perón entre 1955 et 1974, entre le coup d’Etat militaire qui renversa son mari et le retour de son cercueil en Argentine ? Réponse entre trois mouvements. A la mort de l’icône, en 1952, à l’âge de 33 ans, son corps dûment embaumé est exposé. En 1956, quand un colonel (Denis Lavant), chargé de convoyer le cercueil dans le plus grand secret, affronte le soldat qui l’accompagne, comme si, même morte, Eva continuait d’attiser les passions. Et en 1969, lorsque des révolutionnaires se réclamant de Perón enlèvent le général Aramburu, un des auteurs du coup d’Etat de 1955, pour qu’il révèle l’emplacement de la dépouille.

L’originalité de la démarche de Pablo Agüero n’est pas douteuse, qu’il traduit en images très travaillées et en plans souvent longs, sans réussir à maintenir jusqu’au bout la tension créée par la première séquence, la plus réussie. Des images d’archives relaient cette représentation très cérébrale de l’histoire, qui intrigue sans convaincre.

♥ « High Rise », par Ben Wheatley. Film de science-fiction britannique, avec Tom Hiddleston, Sienna Miller, Jeremy Irons, Luke Evans (1h59).

C’est dur, la vie dans un gratte-ciel futuriste super luxueux à Londres. Robert Laing, jeune docteur élégant, découvre qu’il y a des clans (en haut), des tribus (en bas), des bizarres (partout), un architecte snob (Jeremy Irons) et un documentariste qui scrute la lutte des classes dans le bazar…

C’est dur, la vie dans un gratte-ciel futuriste super luxueux à Londres. Robert Laing, jeune docteur élégant, découvre qu’il y a des clans (en haut), des tribus (en bas), des bizarres (partout), un architecte snob (Jeremy Irons) et un documentariste qui scrute la lutte des classes dans le bazar…

Tiré d’un roman de J. G. Ballard, le film de Ben Wheatley, réalisateur venu de la pub et de la télé, semble avoir été tourné par un clippeur sous amphètes : tout est bizarre, disjoint, grotesque, désagréable, menaçant. On comprend que c’est bien l’intention du réalisateur, mais transparaît aussi une emphase pénible : cette société (future ?) est suicidaire, réfléchissons à ce que nous sommes, ô spectateurs à tête vide ! Ce film est avant tout une fable sur notre destin, capisce ? Oui, on a saisi. On peut admirer Sienna Miller, bien sexy. Mais ça fait pas un film, non monsieur.

C’est raté

« Démolition », par Jean-Marc Vallée. Drame américain, avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper (1h41).

L’un des films les plus parfaitement imbéciles de l’ère moderne. Dans la première minute, l’épouse d’un jeune trader bien propre sur lui est tuée dans un accident de voiture. Le gars reste de glace. Les parents, les amis, les proches pleurent. Pas lui. Il déprime, mais en super secret. En revanche, il se met à tout casser : ordinateurs, voitures, cuisine, maison. Il commence à la clé à molette, passe à la masse, puis finit au bulldozer. Pendant une heure et demie, il pète tout. Puis, quand il apprend qu’il était cocu, il se met à pleurer, et on le retrouve sur un manège avec des enfants trisomiques (émotion du spectateur). Il est redevenu humain. La preuve : il se recueille sur la tombe de sa femme, il n’est plus en nervous breakdown, ouf. C’est la fin.

L’un des films les plus parfaitement imbéciles de l’ère moderne. Dans la première minute, l’épouse d’un jeune trader bien propre sur lui est tuée dans un accident de voiture. Le gars reste de glace. Les parents, les amis, les proches pleurent. Pas lui. Il déprime, mais en super secret. En revanche, il se met à tout casser : ordinateurs, voitures, cuisine, maison. Il commence à la clé à molette, passe à la masse, puis finit au bulldozer. Pendant une heure et demie, il pète tout. Puis, quand il apprend qu’il était cocu, il se met à pleurer, et on le retrouve sur un manège avec des enfants trisomiques (émotion du spectateur). Il est redevenu humain. La preuve : il se recueille sur la tombe de sa femme, il n’est plus en nervous breakdown, ouf. C’est la fin.

Si vous voulez vous taper 101 minutes avec un Jake Gyllenhaal torturé (il souffre de ne pas souffrir, vous voyez ?), go. Sinon, vous pouvez regarder le papier peint chez vous, c’est kif-kif.

« A Bigger Splash », par Luca Guadagnino. Thriller italo-français, avec Ralph Fiennes, Dakota Johnson, Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton, Aurore Clément (2h05).

Apprécié surtout des publicitaires et des programmateurs télé, le film de Jacques Deray « la Piscine » (1969) doit l’essentiel de son attrait aux quatre interprètes, Delon, Romy Schneider, Ronet, Birkin. Dans ce remake improbable, Marianne Lane (Tilda Swinton), star du rock tendance glam privée momentanément de sa voix à la suite d’une opération, se terre dans l’île sicilienne de Pantelleria avec Paul (Matthias Schoenaerts), son compagnon depuis six ans, quand déboule Harry (Ralph Fiennes), son ex, producteur de disques, venu avec sa fille (Dakota Johnson). Enfin, est-elle vraiment sa fille ? Elle-même en doute, mais l’enjeu offre de verser une goutte de possible inceste dans l’eau chlorée. Non, la grande question est de savoir si le couple Marianne-Paul résistera aux menées perverses de Harry et si la liberté de mœurs est la clé du bonheur. Le suspense est tolérable, il se résout par un coup de force piteux, qui fait intervenir des migrants tunisiens et des carabiniers niais.

Apprécié surtout des publicitaires et des programmateurs télé, le film de Jacques Deray « la Piscine » (1969) doit l’essentiel de son attrait aux quatre interprètes, Delon, Romy Schneider, Ronet, Birkin. Dans ce remake improbable, Marianne Lane (Tilda Swinton), star du rock tendance glam privée momentanément de sa voix à la suite d’une opération, se terre dans l’île sicilienne de Pantelleria avec Paul (Matthias Schoenaerts), son compagnon depuis six ans, quand déboule Harry (Ralph Fiennes), son ex, producteur de disques, venu avec sa fille (Dakota Johnson). Enfin, est-elle vraiment sa fille ? Elle-même en doute, mais l’enjeu offre de verser une goutte de possible inceste dans l’eau chlorée. Non, la grande question est de savoir si le couple Marianne-Paul résistera aux menées perverses de Harry et si la liberté de mœurs est la clé du bonheur. Le suspense est tolérable, il se résout par un coup de force piteux, qui fait intervenir des migrants tunisiens et des carabiniers niais.

Le scénario est écrit avec des palmes. Tilda Swinton et Ralph Fiennes surnagent tant bien que mal. Schoenaerts affiche le ravissement du maître-nageur fier de son nouveau slip de bain. Lequel slip est souvent oublié au bord de la piscine, de sorte que tous s’ébattent librement. Le film, lui, touche le fond.

Pascal Mérigeau, Nicolas Schaller, Jérôme Garcin et François Forestier

De Michel Simon et Jean Gabin à Gérard Depardieu, l’influence de certains acteurs sur les films a dépassé parfois celle des auteurs. Aujourd’hui il y a Isabelle Huppert. Il ne s’agit pas de négliger ce que « l’Avenir » doit à Mia Hansen-Løve, qui est considérable, mais enfin, de la première à la dernière image, le film, c’est Isabelle Huppert. Au point qu’on ne saurait dire qui, du personnage ou de la comédienne, habite l’autre. L’intelligence de la jeune réalisatrice est d’avoir rendu possible cette confusion, cette alchimie.

De Michel Simon et Jean Gabin à Gérard Depardieu, l’influence de certains acteurs sur les films a dépassé parfois celle des auteurs. Aujourd’hui il y a Isabelle Huppert. Il ne s’agit pas de négliger ce que « l’Avenir » doit à Mia Hansen-Løve, qui est considérable, mais enfin, de la première à la dernière image, le film, c’est Isabelle Huppert. Au point qu’on ne saurait dire qui, du personnage ou de la comédienne, habite l’autre. L’intelligence de la jeune réalisatrice est d’avoir rendu possible cette confusion, cette alchimie. Deux mois après « Spotlight », « Truth » retrace l’affaire Bush-Guard et le marasme dans lequel a plongé la journaliste Mary Mapes (Cate Blanchett), fidèle collaboratrice du présentateur vedette Dan Rather (Robert Redford, dans un rôle de ténor du métier qui lui va bien). En septembre 2004, elle a sorti en effet dans l’émission « 60 Minutes II » de CBS News le scoop autour des passe-droits dont George W. Bush aurait bénéficié pour déserter ses obligations militaires et ne pas aller au Vietnam. Mapes s’est alors retrouvée la cible du tout-puissant lobby républicain, qui a discrédité son enquête auprès de l’opinion publique et ruiné sa carrière.

Deux mois après « Spotlight », « Truth » retrace l’affaire Bush-Guard et le marasme dans lequel a plongé la journaliste Mary Mapes (Cate Blanchett), fidèle collaboratrice du présentateur vedette Dan Rather (Robert Redford, dans un rôle de ténor du métier qui lui va bien). En septembre 2004, elle a sorti en effet dans l’émission « 60 Minutes II » de CBS News le scoop autour des passe-droits dont George W. Bush aurait bénéficié pour déserter ses obligations militaires et ne pas aller au Vietnam. Mapes s’est alors retrouvée la cible du tout-puissant lobby républicain, qui a discrédité son enquête auprès de l’opinion publique et ruiné sa carrière. Un an après sa mort, à l’âge de 106 ans, Manoel de Oliveira parle encore. Face caméra et dans un film en 35 mm qu’il souhaite posthume. Lorsqu’il décide de se confier, en 1982, le cinéaste portugais a 73 ans, une sveltesse d’homme jeune et des ennuis financiers, lesquels l’obligent à vendre sa maison de Porto. Il l’avait fait construire en 1940. Pour cette cérémonie des adieux, il l’explore, pièce après pièce, en même temps qu’il revisite, photo après photo, l’histoire de sa famille et celle de son usine de textile.

Un an après sa mort, à l’âge de 106 ans, Manoel de Oliveira parle encore. Face caméra et dans un film en 35 mm qu’il souhaite posthume. Lorsqu’il décide de se confier, en 1982, le cinéaste portugais a 73 ans, une sveltesse d’homme jeune et des ennuis financiers, lesquels l’obligent à vendre sa maison de Porto. Il l’avait fait construire en 1940. Pour cette cérémonie des adieux, il l’explore, pièce après pièce, en même temps qu’il revisite, photo après photo, l’histoire de sa famille et celle de son usine de textile. Bienvenue en Abkhazie, au nord-ouest de la Géorgie. Un petit coin de paradis rongé par les conflits interethniques consécutifs à l’éclatement de l’URSS.

Bienvenue en Abkhazie, au nord-ouest de la Géorgie. Un petit coin de paradis rongé par les conflits interethniques consécutifs à l’éclatement de l’URSS. Qu’est-il advenu de la dépouille d’Eva Perón entre 1955 et 1974, entre le coup d’Etat militaire qui renversa son mari et le retour de son cercueil en Argentine ? Réponse entre trois mouvements. A la mort de l’icône, en 1952, à l’âge de 33 ans, son corps dûment embaumé est exposé. En 1956, quand un colonel (Denis Lavant), chargé de convoyer le cercueil dans le plus grand secret, affronte le soldat qui l’accompagne, comme si, même morte, Eva continuait d’attiser les passions. Et en 1969, lorsque des révolutionnaires se réclamant de Perón enlèvent le général Aramburu, un des auteurs du coup d’Etat de 1955, pour qu’il révèle l’emplacement de la dépouille.

Qu’est-il advenu de la dépouille d’Eva Perón entre 1955 et 1974, entre le coup d’Etat militaire qui renversa son mari et le retour de son cercueil en Argentine ? Réponse entre trois mouvements. A la mort de l’icône, en 1952, à l’âge de 33 ans, son corps dûment embaumé est exposé. En 1956, quand un colonel (Denis Lavant), chargé de convoyer le cercueil dans le plus grand secret, affronte le soldat qui l’accompagne, comme si, même morte, Eva continuait d’attiser les passions. Et en 1969, lorsque des révolutionnaires se réclamant de Perón enlèvent le général Aramburu, un des auteurs du coup d’Etat de 1955, pour qu’il révèle l’emplacement de la dépouille. C’est dur, la vie dans un gratte-ciel futuriste super luxueux à Londres. Robert Laing, jeune docteur élégant, découvre qu’il y a des clans (en haut), des tribus (en bas), des bizarres (partout), un architecte snob (Jeremy Irons) et un documentariste qui scrute la lutte des classes dans le bazar…

C’est dur, la vie dans un gratte-ciel futuriste super luxueux à Londres. Robert Laing, jeune docteur élégant, découvre qu’il y a des clans (en haut), des tribus (en bas), des bizarres (partout), un architecte snob (Jeremy Irons) et un documentariste qui scrute la lutte des classes dans le bazar… L’un des films les plus parfaitement imbéciles de l’ère moderne. Dans la première minute, l’épouse d’un jeune trader bien propre sur lui est tuée dans un accident de voiture. Le gars reste de glace. Les parents, les amis, les proches pleurent. Pas lui. Il déprime, mais en super secret. En revanche, il se met à tout casser : ordinateurs, voitures, cuisine, maison. Il commence à la clé à molette, passe à la masse, puis finit au bulldozer. Pendant une heure et demie, il pète tout. Puis, quand il apprend qu’il était cocu, il se met à pleurer, et on le retrouve sur un manège avec des enfants trisomiques (émotion du spectateur). Il est redevenu humain. La preuve : il se recueille sur la tombe de sa femme, il n’est plus en nervous breakdown, ouf. C’est la fin.

L’un des films les plus parfaitement imbéciles de l’ère moderne. Dans la première minute, l’épouse d’un jeune trader bien propre sur lui est tuée dans un accident de voiture. Le gars reste de glace. Les parents, les amis, les proches pleurent. Pas lui. Il déprime, mais en super secret. En revanche, il se met à tout casser : ordinateurs, voitures, cuisine, maison. Il commence à la clé à molette, passe à la masse, puis finit au bulldozer. Pendant une heure et demie, il pète tout. Puis, quand il apprend qu’il était cocu, il se met à pleurer, et on le retrouve sur un manège avec des enfants trisomiques (émotion du spectateur). Il est redevenu humain. La preuve : il se recueille sur la tombe de sa femme, il n’est plus en nervous breakdown, ouf. C’est la fin. Apprécié surtout des publicitaires et des programmateurs télé, le film de Jacques Deray « la Piscine » (1969) doit l’essentiel de son attrait aux quatre interprètes, Delon, Romy Schneider, Ronet, Birkin. Dans ce remake improbable, Marianne Lane (Tilda Swinton), star du rock tendance glam privée momentanément de sa voix à la suite d’une opération, se terre dans l’île sicilienne de Pantelleria avec Paul (Matthias Schoenaerts), son compagnon depuis six ans, quand déboule Harry (Ralph Fiennes), son ex, producteur de disques, venu avec sa fille (Dakota Johnson). Enfin, est-elle vraiment sa fille ? Elle-même en doute, mais l’enjeu offre de verser une goutte de possible inceste dans l’eau chlorée. Non, la grande question est de savoir si le couple Marianne-Paul résistera aux menées perverses de Harry et si la liberté de mœurs est la clé du bonheur. Le suspense est tolérable, il se résout par un coup de force piteux, qui fait intervenir des migrants tunisiens et des carabiniers niais.

Apprécié surtout des publicitaires et des programmateurs télé, le film de Jacques Deray « la Piscine » (1969) doit l’essentiel de son attrait aux quatre interprètes, Delon, Romy Schneider, Ronet, Birkin. Dans ce remake improbable, Marianne Lane (Tilda Swinton), star du rock tendance glam privée momentanément de sa voix à la suite d’une opération, se terre dans l’île sicilienne de Pantelleria avec Paul (Matthias Schoenaerts), son compagnon depuis six ans, quand déboule Harry (Ralph Fiennes), son ex, producteur de disques, venu avec sa fille (Dakota Johnson). Enfin, est-elle vraiment sa fille ? Elle-même en doute, mais l’enjeu offre de verser une goutte de possible inceste dans l’eau chlorée. Non, la grande question est de savoir si le couple Marianne-Paul résistera aux menées perverses de Harry et si la liberté de mœurs est la clé du bonheur. Le suspense est tolérable, il se résout par un coup de force piteux, qui fait intervenir des migrants tunisiens et des carabiniers niais.